GSR公开课第三十六讲:农药行业场地异味清除材料与控制技术

主讲人:杨勇 教授级高工

(2023年9月5日)

杨勇,教授级高工,中科鼎实环境工程有限公司副总经理、总工程师,长期从事场地修复领域科研和工程实施。主持或参与包括国家重点研发项目“农药行业场地异味清除材料与控制技术”、国家“863计划”项目“污染土壤及场地修复评估及综合集成与管理体系”及省部级科研项目9项。参与国家及行业多项标准的编制工作,如《异位热解吸技术修复污染土壤工程技术规范》。此外,先后主持或参与多项污染场地调查、风险评估、土壤和地下水工程修复项目,研发了国内第一套大型热脱附设备,获得15项发明专利及48项实用新型专利,发表了论文二十余篇,其中被SCI、EI期刊收录6篇,获得北京市科学技术一等奖、中国专利优秀奖、发明创业成果奖一等奖、环境保护科学技术奖二等奖、中国化工集团科学技术进步奖二等奖。

课程概要:

我国是农药生产大国,农药产品繁多,绝大部分为有机化合物。近年来,随着城市快速发展和产业升级的需要,大批农药企业开始搬迁,农药行业遗留的场地污染问题非常严峻,其中异味问题尤为突出,已经成为农药、化工等有机污染场地面临的突出环境问题,是引起纠纷和群众投诉的主要原因。本报告将重点介绍由中科鼎实牵头完成的国家重点研发项目“农药行业场地异味清除材料与控制技术”的研究内容和取得的主要研究成果,提出后续工作的建议方向。

综上,本次报告分享内容如下:(1)介绍该重点研发计划的研发背景和主要研究内容;(2)农药行业场地异味物质化学组成多层次清单的研究成果;(3)针对典型异味物质的环境行为机制所开展的研究;(4)在原位清除和净化技术装备体系方面取得的研究成果;(5)在界面异味控制功能材料和逸散异味控制技术方面取得的研究成果;(6)在京津冀周边、长江经济带等重点区域开展的示范工程情况介绍。

课程内容:

一、项目背景

(一)农药场地再开发

我国农药发展主要经历三个阶段:第一阶段约从1946年开始,生产六六六、DDT为主的高毒有机氯农药;第二阶段约从1957年开始,生产高毒有机磷农药;第三阶段约从1983年开始,生产多品种、多用途、易降解、低毒农药。

农药场地再开发引出了一系列事件,业内最初案例是“宋家庄地铁站”地块,2004年在宋家庄地铁施工过程中造成工人中毒,环保局开展调查后发现该地块曾经生产有机氯农药,该案例促进了行业的发展。2006年原武汉农药厂地块在调查过程中工人中毒,退地后开展治理工作并最终重新利用。2013年的原杭州农药厂地块,因异味问题被多次投诉。2015年由央视报道的常州外国语学院原本也是农药厂,造成学生中毒患病。2020年的原天津农药厂地块,已达到修复标准但环保局认为地块存在风险会引起社会问题,所以该地块一直未能顺利开发利用。

农药场地再开发面临着两个关键社会问题:健康风险和异味扰民。健康风险的状况在环境管理体系中已经得到解决,但异味扰民问题依然存在且未能完全解决。

(二)异味物质识别困难、缺乏管理制度

农药场地的异味物质组成复杂(涉及的原辅材料、产品和降解产物繁多)且很多未纳入现行管控体系。其中含硫化合物和含氮化合物的嗅阈值较小,含硫化合物的异味活度远高于常见污染物(苯系物)。

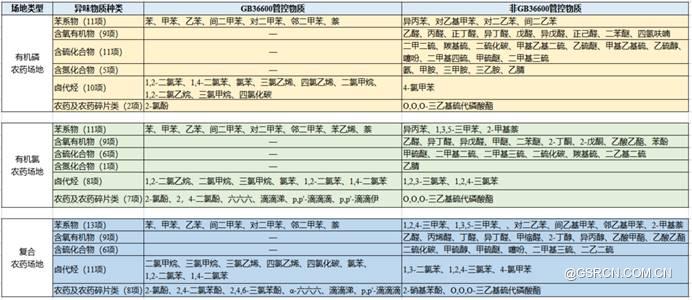

表1 不同场地类型的异味物质

国内外尚无异味管控相关标准、制度要求。《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600)编制说明中关于“异味土壤管理说明”有以下两句话:

1、由于不同土壤性质差异较大,致异味化学物质复杂多样,识别土壤异味污染物、量化评估土壤异味存在技术困难,国际上目前尚无成熟的定量化评估污染土壤异味的方法,筛选值中也没有设置特定针对异味的监测项目。

2、经过反复权衡,我们认为存在异味地块的管理应通过其他政策另行规定。

(三)治理技术和控制材料存在不足

传统的原位清除技术(如:气相抽提、生物通风、原位化学氧化、原位热脱附),对去除异味的针对性不强且未考虑感官指标、传质效果差且效率低、传热效果差且能耗高。

污染控制技术常用的包括:结构大棚,HDPE阻隔,泡沫、泥浆阻隔材料,异味掩蔽剂。搭建结构大棚的费用比较高;喷泡沫或者掩蔽剂的成本高、时效短,有些材料的生物降解性较差,使得施工过程存在一定环境风险。

(四)科学和技术问题

行业存在的主要科学问题是国内农药行业异味物质组成不清,典型异味物质释放机制不明。

技术问题包括三个方面:源,扰动/非扰动界面释放,空气扩散。针对异味源,缺乏绿色、高校、经济的原位清除技术;对于扰动/非扰动界面释放,缺乏长效、稳定、环境友好的功能材料与控制技术;异味空气扩散方面,缺乏快速、高效的削减技术。

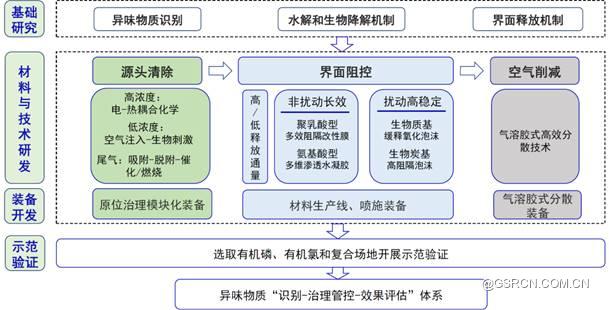

(五)研究目标与技术路线

项目研究是基于:基础研究、材料研制、技术开发、工程示范等四个维度来开展后续工作基础研究阶段。研究农药行业异味物质识别、衰减和释放机制;材料研制阶段,研发异味长效生物降解材料和高稳定抑制剂;技术开发阶段,形成“源头清除-界面阻控-空气削减”全方位治理技术体系;工程示范阶段,开展有机磷、有机氯和复合场地开展示范验证。最终构建农药行业异味物质“识别-治理管控-效果评估”体系。

在基础研究上,重点解决异味物质识别、水解和生物降解机制、界面释放机制等三个方面。从材料与技术研发方面,分别针对需要重点解决的三个方面开展进一步研究:源头清除方面,针对不同浓度的污染物开发具有针对性的技术;界面阻控方面,针对不同的通量释放区域以及扰动和非扰动界面,开发四种材料;空气削减方面,重点研究气溶胶式高效分散技术。基于以上研究与研发内容,开展进一步的装备开发与示范验证,并最终形成异味物质“识别-治理管控-效果评估”体系。

图1 项目技术路线

二、重要研究成果

(一)农药行业场地异味物质化学组成多层次清单

1、构建农药行业场地异味物质清单(数据库),涵盖农药产品、场地类别、潜在异味物质、优控异味物质、嗅闻值、气味安全级别等信息,填补了行业空白。

(1)通过优控异味物质综合评分数学模型,获得有机磷、有机氯以及复合农药场地优控异味物质清单。

表2 农药场地优控异味物质清单

(2)设计多层次清单结构,构建农药行业场地异味物质清单数据库,涵盖农药产品、场地类别、潜在异味物质、优控异味物质、嗅阈值、气味安全级别等信息 具有可查询、可扩展、可更新功能。

图2 农药行业场地异味物质清单数据库

2、编制发布《农药污染地块土壤异味物质识别技术指南》,填补国内指导性文件空白。

(1)国内首个关于场地土壤异味物质识别的指导性文件;

(2)确定了土壤气味强度等级评定方法;

(3)给出潜在异味物质名单剂分析方法;

(4)提出优控异味物质筛选方法;

(5)指南具有较强的可操作性,有助于准确识别场地主要异味污染物,为控制修复过程中产生的异味问题提供有力支撑。

(二)典型异味物质的环境行为机制

1、典型异味物质释放规律及驱动机制模拟研究

(1)针对场地异味物质浓度低、变化快、难检出的特征,搭建了高灵敏真空紫外光电离在线质谱,建立了场地土壤VOCs快速检测方法;

l 仪器对VOCs的直接检测灵敏度(10秒)3000 counts/ppbv,检测限低于pptv量级,达到国际先进水平;

l 针对场地大跨度浓度范围异味物质在线监测难题,开发了高浓度异味组分信号屏蔽技术,实现场地复杂基质条件痕量异味的在线检测。

图3 高灵敏真空紫外光电离质谱仪(左)高浓度异味组分信号屏蔽装置示意图(右)

(2)基于高灵敏在线质谱实地研究异味物质的土-气交换行为和释放规律;构建基于场地特征的异味物质挥发通量模型。

图4 高灵敏真空紫外光电离质谱仪现场实测

图5 异味物质挥发通量预测值与实测值对比

(三)原位清除和净化技术装备体系

1、研发高效低耗的电-热耦合原位化学清除技术

(1)构建2D电-热耦合化学清除实验平台

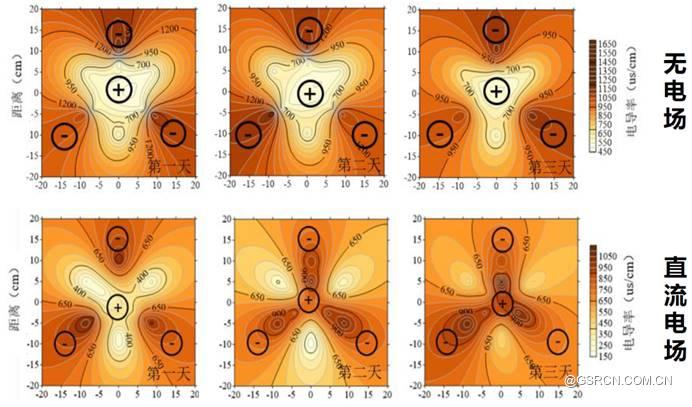

(2)开展直流电阶段技术参数研究

l 直流电可使氧化药剂在薄弱点的传质速度高于其在自然条件下的传输速率。

图6 无电场和施加直流电场注入氧化药剂分别运行1、2、3天电导率分布图

(3)开展交流电阶段技术参数研究

低耗——能够形成稳定的活化温度场(<100℃),可大幅降低由水相变带来的能量损耗。

(4)关键参数获取

直流电场强度(1v/m);过硫酸盐注药量(0.5-2%);交流电活化温度(40℃~80℃)。

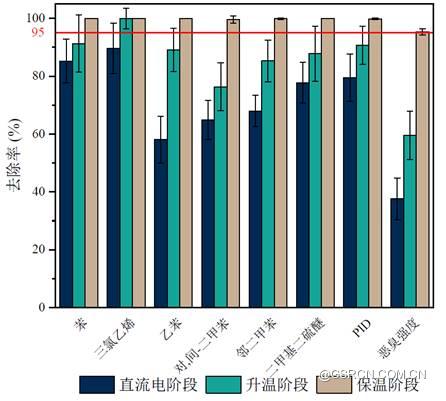

(5)去除效果对比

l 对比化学氧化和电阻加热单一技术,电-热耦合化学氧化技术的去除效果最好,可满足考核指标95%的去除率。

l 高效——对高沸点异味物质的去除效果可提高约27%。

图7 原位清除技术对目标污染物去除效果

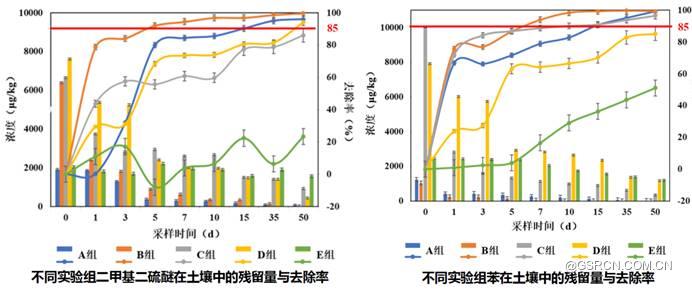

2、研发绿色低碳的空气注入-生物刺激清除技术

(1)构建空气注入-生物刺激实验平台。

筛选土著优势菌种、确定营养盐配比。通过添加营养液刺激土著微生物的方式,在优化实验条件下,第三方评估结果显示二甲基二硫醚和苯的去除率分别为99.76%和99.45%,满足考核指标85%的要求。

图8 不同实验组污染物在土壤中的残留量与去除率

3、研发吸附浓缩-脱附-催化/燃烧尾气异味高效净化技术

(1)研发材料:贵金属Pt纳米颗粒均匀负载于分子筛表面,利用多孔材料的高吸附容量与贵金属的催化活性,实现低浓度气态污染物富集与直接催化氧化。

(2)研发电磁感应-催化氧化系统

l 电磁感应加热装置可实现净化床层快速升温,节约电能98.9%。

l 在同一净化床层上实现低浓度气态污染物室温富集与高温氧化。

(3)构建模拟平台

l 实验室模拟自评以及第三方评估结果显示,该平台一次净化率均可达到90以上。

4、开发两套高度协同的异味物质原位源清除模块化装备

(1)电热耦合化学清除模块化装备

图9 电热耦合化学清除模块化装备

(2)空气注入-生物刺激模块化装备

图10 空气注入-生物刺激模块化装备

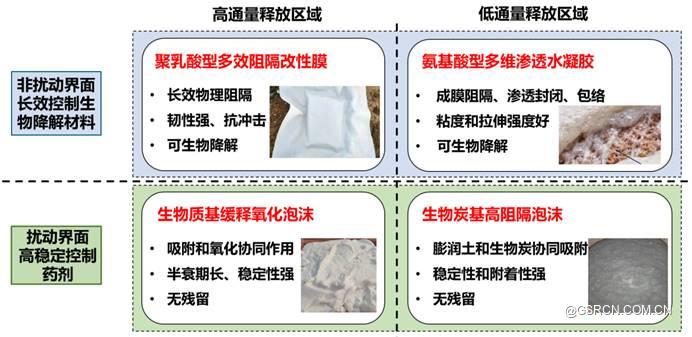

(3)开发4种界面异味控制功能材料,相比现有材料,具有高效、成本低、无环境风险的优势。

图11 4种界面异味控制功能材料

(四)界面异味控制功能材料

1、聚乳酸型多效阻隔改性膜材料(非扰动界面高通量区域异味控制)

制备方法:以双螺杆挤出工艺同步实现PLA的长链支化改性和层状纳米填料的混合,降低制造成本。

(1)控制机理:CaO2氧化、填料吸附、物理阻隔协同控制。

(2)环境友好:45天生物分解率达到84.8%(参比材料为77.4%)

2、氨基酸型多维渗透水凝胶材料(非扰动界面低通量区域异味控制)

制备方法:成膜剂,胶粘剂、渗透剂共混制备,实现液态喷施,降低人工施用成本。

(1)控制机理:渗透黏结、成膜物理阻隔、β-环糊精包络协同控制

(2)环境友好:45天生物分解率达到80.2%(参比材料为73.1%)

3、生物质基缓释氧化异味抑制剂材料(扰动界面高通量区域异味控制)

材料组份:优化生物质基蛋白泡沫材料制备参数和条件,提高泡沫稳定性。

(1)控制机理:吸附及氧化两种去除机理,结合物理阻隔控制异味物质。

(2)环境友好:45天生物分解率达到82.9%(参比材料为77.4%)

4、高阻隔生物炭基异味抑制剂材料(扰动界面低通量区域异味控制)

(1)材料组份:响应“碳中和”愿景,选用废弃生物炭、泡沫基底和改性膨润土材料复配。

(2)控制机理:改性膨润土和生物炭组分共同吸附,结合物理阻隔控制。

(3)环境友好:45天生物分解率达到80.6%(参比材料为77.4%)

(五)逸散异味强氧化剂气溶胶分散技术和装备

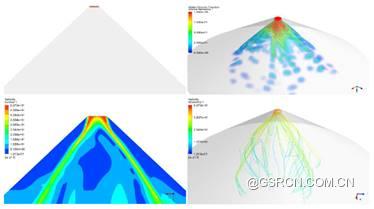

1、喷嘴内部流动数值与发生过程

(1)液体流经X型挡流板后在喷嘴内部形成强烈的旋流作用,液体具有较高的切向速度;

(2)液体射流与空气发生剪切,形成离散的气溶胶液滴。

图12 气溶胶发生过程模拟

(3)雾化喷嘴形成的液滴中值粒径40μm左右,

(4)气溶胶稳定时间为1-3 h;

图13 气溶胶发生过程模拟(雾化喷嘴)

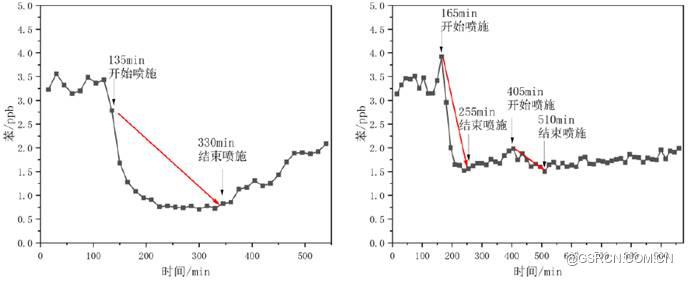

2、气溶胶分散技术的异味阻控效果

气溶胶态二氧化氯对苯和二甲苯的消除率均能达到60-80%。

图14 气溶胶分散技术的异味物质阻控效果

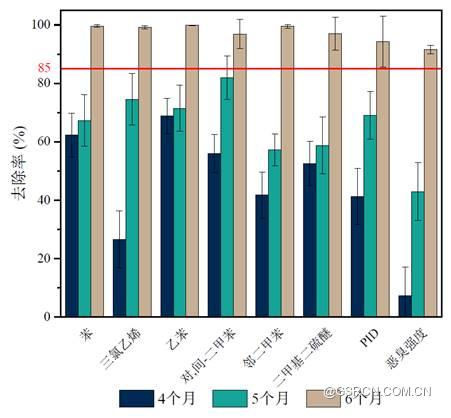

(六)异味物质清除和控制技术示范及效果评估

1、原位清除技术示范

(1)高浓度示范区电-热耦合化学氧化去除效果

图15 高浓度示范区电-热耦合化学氧化去除效果

l 直流电平均去除率达到73.9%

l 交流电平均去除率达到99.9%

(2)低浓度示范区空气注入-生物刺激去除效果

图16 低浓度示范区空气注入-生物刺激去除效果

l 运行第4、5、6个月时污染物的平均去除率分别达到51.4%、68.6%和98.7%。

l 实现异味物质和场地特征污染物同步去除。

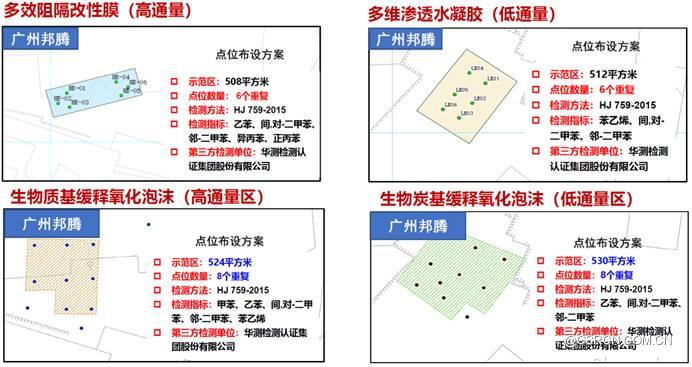

2、控制材料示范方案

图17 4种控制材料示范方案

控制材料示范效果如下:

表3 扰动和非扰动界面的4种控制材料示范效果

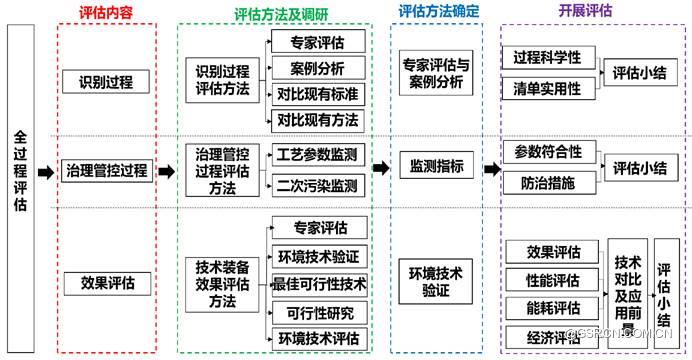

3、识别-治理管控-削减效果全过程评估体系

构建了农药场地异味物质识别-治理管控-效果评估体系。

图18 农药场地异味物质识别-治理管控-效果评估体系示意图

(七)项目创新性

1、农药行业场地异味物质多层次组成清单

首次确立我国农药行业场地异味物质多层次组成清单,填补了农药场地异味物质识别方法的空白。

2、农药行业场地典型异味物质的环境行为机制

系统揭示农药行业场地典型异味物质的环境行为机制,为异味物质的原位清除和污染控制的材料和技术开发奠定了理论基础。

3、异味物质治理管控技术体系

开发了农药行业场地异味物质原位源清除和过程控制技术、材料及配套装备,构建了“源头清除-界面阻控-空气削减”全方位治理技术体系。

4、异味物质识别-治理管控-效果评估体系

构建了农药场地异味物质识别-治理管控-效果评估体系,对国内污染场地异味物质治理管控领域起到引领示范和推广作用。

三、后续工作的思考

(一)异味物质识别

(1)农药行业场地异味物质清单的推广应用与优化。

(2)开展其他类型污染场地异味物质的识别筛查,建立异味清单体系。

(3)成果内容提交至生态环境部相关部门,作为GB 36600的补充。

(二)源清除

针对场地复杂的水文地质条件,优化原位源清除工艺参数及装备。

(三)扰动界面释放控制

针对不同工况异味物质释放规律,结合原位表征技术,优化材料配方,开发快速施用技术与装备。

课程总结:高铭晓 曹嘉萌 邓璟菲